本記事では、診療録の保存期間、紙カルテ、電子カルテ、書類保管サービスの選び方や注意点などを解説します。

書類保管サービス「書庫番人」でコスト削減

診療録の保存期間

医療機関は、診療録を適切に管理し、法律に基づいた保存期間の遵守をすることが求められています。保存期間の遵守は、法的義務を果たすだけでなく、診療記録を適切に保持することで、トラブル時の証拠資料に活用できるでしょう。

法律による診療録の保存期間

診療録の保存期間は、医師法第24条および歯科医師法第23条により、原則5年間と定められています。診療録は診療を行った際に遅滞なく作成し、法定の期間を超えるまで保存しなければなりません。

損害賠償請求消滅時効期間に注意

患者・患者遺族から医療過誤の訴えが起こされる場合には、診療録が正しい医療行為を行った証明になることがあります。損害賠償請求消滅時効期間は「被害者が医療機関側の過失であることを知ったときから5年間」、「医療行為をおこなった時点から20年間」とされているため、できれば診療録を20年間保管しておけるとよいでしょう。

保存期間の起算点は「完結日」から

診療録の保存期間は「完結日から5年間」とされています。完結日とは、治療が終了した日のことです。単純に診療日から5年を数えるのではなく、治療が終了した日を基準として保存期間を計算する必要があります。適切に管理し、誤った廃棄を防いでいきましょう。

電子カルテでも保存期間のルールは変わらない

近年、多くの医療機関が紙カルテから電子カルテへ移行していますが、電子カルテの保存期間も「完結日から5年間」と変わりません。電子カルテも診療録としての法的義務を持つため、保存期間の考え方は紙カルテと同様です。

法律による保存期間が過ぎた診療録の廃棄

診療録の保存期間が終了した後は、適切な方法で廃棄しなければなりません。診療録には患者の個人情報が含まれているため、安全な処理が求められます。紙カルテの場合には、シュレッダー処理や専門の機密文書廃棄サービスに溶解処理を依頼して、情報漏洩のリスクを防ぐことが大切です。特に、大量の診療録を廃棄する際には、専門の機密文書廃棄サービスへ依頼することで確実な処理が可能です。

一方、電子カルテを扱う場合、保存されていた機器の廃棄時にも注意が必要です。データ復元を防ぐためには、専用の消去ソフトを使用するか、物理的に破壊する方法をとることで、不正アクセスを防げます。

診療録の適切な管理方法|紙・電子・外部保管の比較

診療録の管理方法は大きく分けて、紙での保存、電子カルテの運用、書類保管サービスの活用の3つの選択肢があります。それぞれの方法には特徴があり、選択肢によって管理の仕方も異なります。適切な管理を行わなければ、紛失や情報漏洩、法令違反などのリスクが高まるため、各管理方法のポイントを理解して運用しましょう。

紙で保存

紙カルテの保存方法には、院内保存と外部保管の2つの選択肢があります。かつては、紙カルテは院内で保存するのが一般的でしたが、平成25年の厚生労働省の通知「診療録等の保存を行う場所について」により、一定の要件を満たせば院外での保存も認められるようになりました。

厚生労働省|「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について

・院内保存の課題と対策

紙カルテを院内で保存する場合、いくつかの課題が生じます。まず、カルテの保存に必要なスペースの確保です。診療科ごとにカルテを整理し、迅速にアクセスできる管理システムを整える必要があります。また、カルテは紙であるため、湿度や温度の管理が求められ、紙の劣化を防ぐための対策が欠かせません。さらに、長期間にわたる保存が必要となるため、カルテの検索の効率化や管理体制の見直しも重要です。

・院外保存の活用

カルテの量が増え、院内での保存が難しくなった場合、外部の書類保管サービスを活用することが有効です。専用倉庫にカルテを預けることで、院内のスペースを効率的に活用できるだけでなく、耐火・耐震設備が整った環境でカルテを安全に保存できるでしょう。

電子カルテで保存

近年、医療DXの推進により、多くの医療機関で電子カルテが導入されています。電子カルテは、検索性や共有性に優れ、保存スペースの節約にもつながります。しかし、電子カルテのデータ管理には、セキュリティ対策や保存要件の遵守が求められます。

・電子保存の三原則

電子カルテを適切に保存・管理するためには、以下の3つの原則を満たす必要があります。

1.真正性(改ざんや虚偽の防止)

電子カルテの真正性を確保するためには、電子署名やタイムスタンプを付与して、作成者の責任を明確にする必要があります。また、不正アクセスを防ぐために強固なセキュリティ対策を講じることが不可欠です。

2.見読性(いつでも閲覧可能な状態を維持)

必要な情報を素早く検索し、表示できるシステムを導入することが求められます。また、監査の際に正確なデータを提供できるように、カルテのフォーマットを統一することも重要です。

3.保存性(長期間データを安全に維持)

定期的なバックアップを行い、データの破損や消失を防ぐ必要があります。さらに、サーバー障害や災害に備えて、クラウド保存やオフサイトバックアップを活用することで、より安全にデータを維持できるでしょう。

スキャンしたあとの紙カルテは廃棄してもよい

スキャンしたあとの紙カルテは、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、電子署名やタイムスタンプを付与することで、紙カルテと同様の効力を持つことが認められています。そのため、スキャン後の紙カルテは廃棄しても問題ありません。管理の手間を増やさないためにも、スキャンしたあとは、紙カルテの廃棄を検討するとよいでしょう。

書類保管サービスの活用

診療録の長期保存が求められる中、紙の診療録が多いのであれば、書類保管サービスの活用は有効です。外部保管は、診療録を専用の施設で安全に管理できるだけでなく、院内スペースの有効活用やセキュリティ対策の強化にもつながります。書類保管サービスを導入することで、診療録の適切な管理が可能となり、医療機関の業務効率化にも寄与します。

・外部保管の主なメリット

1.院内スペースの有効活用

診療録の保存にかかるスペースを削減し、限られた業務エリアを確保することができます。

2.高度なセキュリティ対策

書類保管サービスでは、厳格な入退室管理や監視カメラによる監視が行われており、情報漏洩のリスクを低減することができます。

3.災害リスクの軽減

耐火・耐震構造の施設で診療録が保存されるため、火災や地震などの災害にも強い環境が整っています。

外部の書類保管サービス利用時の注意点

診療録の適切な管理は、医療機関の信頼性を維持し、患者のプライバシーを守るために欠かせません。特に、院内での保存が難しくなるケースでは、外部の書類保管サービスの活用が有効ですが、外部委託にはリスクも伴うため、以下の点に注意しましょう。

委託先のセキュリティ体制を確認する

診療録には患者の個人情報が詳細に記載されており、その管理は不正アクセスや情報漏洩を防ぐための対策が不可欠です。委託先を選ぶ際には、以下のセキュリティ対策が十分に整っているか確認しましょう。

アクセス管理の厳格さ

診療録の保存施設への入退室管理が適切に行われているかを確認しましょう。

監視システムの導入状況

監視カメラやセキュリティシステムが導入されているかもチェックポイントです。

書類分類のリスクに注意

外部の書類保管サービスでは、書類の分類や整理を代行するオプションを提供している場合がありますが、これにはリスクも伴います。外部スタッフが診療録の内容を閲覧できる可能性があるため、慎重な判断が求められます。

1.サービス提供者のプライバシー保護ポリシー

ポリシーが明確であり、診療録の取り扱いにも厳格なルールが設けられていることが重要です。

2.診療録へのアクセス履歴の記録・管理体制

誰がいつ、どの診療録にアクセスしたのかを把握できる体制があることが望ましいです。

3.閲覧権限を持つスタッフの資格や教育レベル

書類を扱うスタッフが適切な資格を持ち、十分なセキュリティ教育を受けていることを確認しましょう。

保存環境の適切性を確認する

診療録は長期間保存が義務付けられているため、保存環境の管理は重要です。適切な環境で保存されていない場合、紙カルテが劣化したり、電子カルテのデータが消失したりするリスクが高まります。

1.温度・湿度管理が適切か

湿度が高い環境では紙が劣化しやすいため、適切な湿度管理を行うことが求められます。

2.耐火・耐震構造か

災害によるリスクを軽減するため、施設の構造に対するチェックは欠かせません。

3.データのバックアップ体制が整っているか

定期的なバックアップを実施し、万が一のデータ消失に備えることが求められます。

診療録の保存は「書庫番人」の書類保管サービスに任せてみませんか?

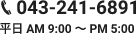

長年蓄積された紙カルテの管理が難しくなってきた、電子カルテへ移行したいがスムーズに進められない、そんな課題を抱える医療機関には、書類保管サービスの「書庫番人」に任せてください。「書庫番人」は、診療録の適切な保存方法を提案し、法令に準拠した管理をサポートします。はじめて利用する場合でも、専門のコンシェルジュが丁寧に対応し、保存だけでなく格安で機密文書廃棄サービスも行っています。セキュリティ面も安心で、温度・湿度管理が行き届いているため、長期間の保存が必要な診療録も安心して預けることができます。また、院内で保存する書類と外部に預ける書類のバランスを考慮し、最適な管理方法を提案します。業務の効率化と法令遵守を両立し、安心して診療業務に集中できる環境を整えましょう。